秀麻了,Google没做的官网,被香港公司拿来收割

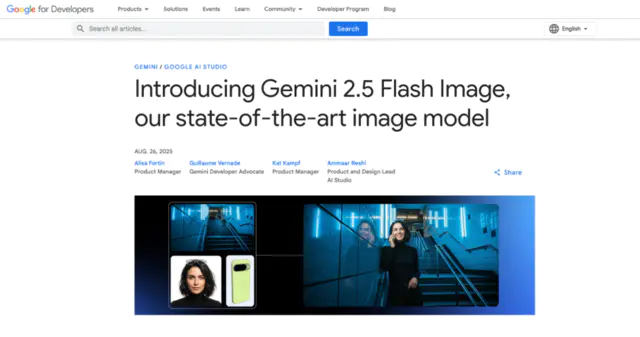

最近,Google 发布了一款超强的图像编辑模型,代号听上去萌萌的,叫 Nano Banana。

这名字一出,加上模型实力,在圈子里立刻火了。

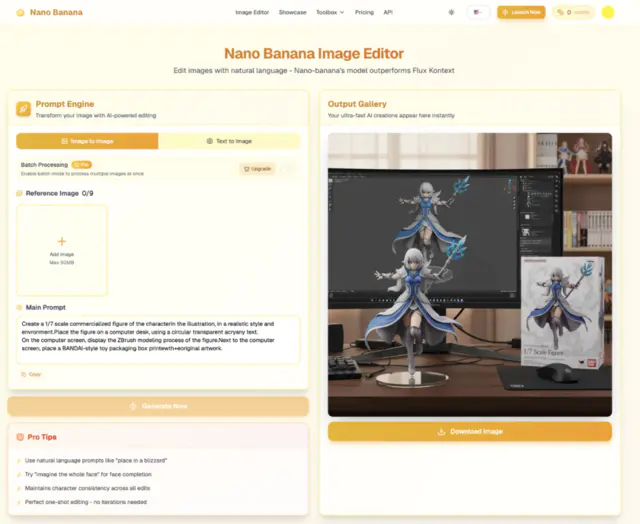

今天我体验了一下,Google 搜索“nano banana”,搜索结果第一条,是一个叫 nanobanana.ai 的网站。点进去还能直接用,体验感还不差。

到这里,可能很多人跟我一样,一开始就以为这是 Google 官方对外的 Nano Banana 应用官网了。

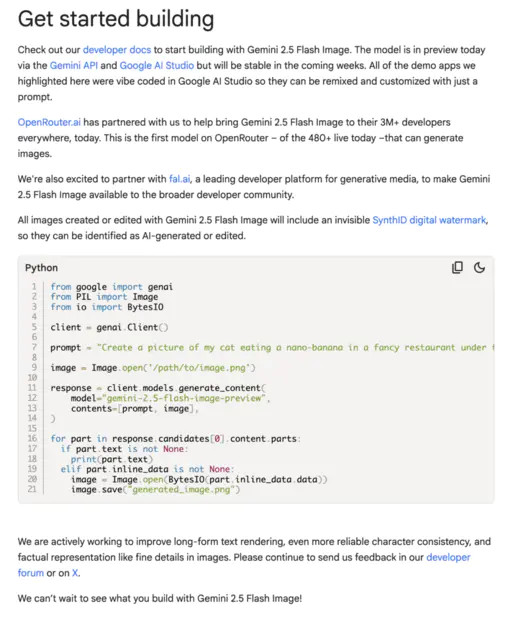

我去翻了 Google 的官方公告,看到的名字叫 Gemini 2.5 Flash Image,nano-banana只是个内部/社区的昵称。官方只开放了 API 和 Gemini App 的入口,并没有提到什么 nanobanana.ai。

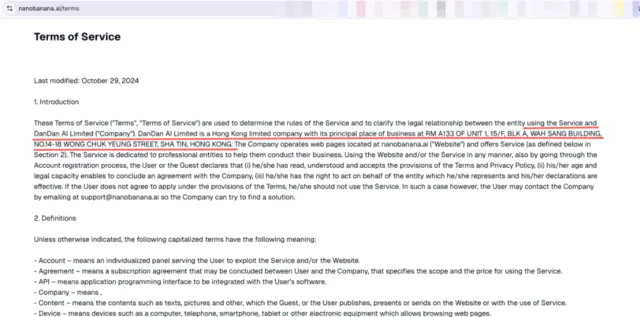

继续顺藤摸瓜,翻到这个网站的用户条款才发现:它背后是一家注册在香港的公司。

也就是说,这压根不是 Google 官方,而是第三方!

优秀啊。

这一波 nanobanana.ai 抢跑,可以说是大模型时代的“教科书级流量截胡”。

Google 提供了技术,但真正把“代号”变成“入口”的,却是一个香港公司。

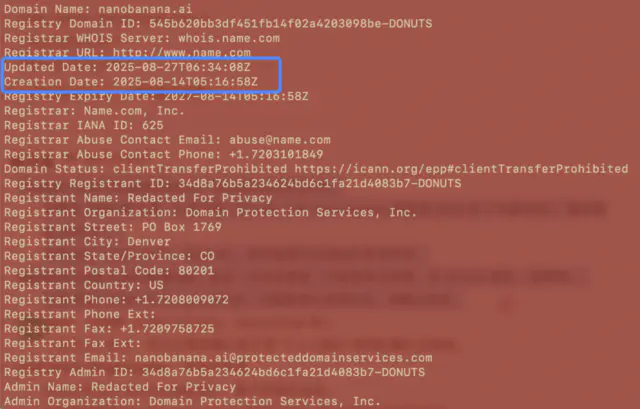

whois 结果是这样的,一看你就懂了:

科技巨头埋头做模型,灵活团队、开发者抬头捡流量。勒,就是实力。

Google 起了个好听的代号——nano banana。

但没注册域名、没做官网、没做 SEO。

于是,香港的一家公司眼疾手快,直接拿下 nanobanana.ai,把入口做成了体验站。真的手快得麻了。

用户搜索 → 搜到它 → 进去用 → 付费。

这波操作,可以说是 “白捡流量”。

更绝的是,Google 本尊还得遵守命名规范去称呼这个模型(Gemini 家族 + 版本号),结果民间的外号更好记,更有传播度。

于是出现了一个很讽刺的场景:大家喊的名字,Google 没在用;Google 没用的名字,只因为发布的时候对外提了一嘴 aka 内部代号,就被别人用来收割用户了。

没啥好说的,就是佩服。

顺手提几点吧:

用户,不要被“外号+官网”的错觉迷惑,认准官方。

开发者,这是一个机会窗口。上游 API 开放,谁能做体验、场景、支付闭环,谁就能切蛋糕,但得手快。

Google 这种大厂,别让外号裸奔。既然代号被传得比正名还响亮,那至少得守好域名和 SEO,不然品牌心智就被别人“顺走”了。