Gitee真正搞定“开发者强绑定”

Gitee 当前:绑不住开发者工作流程

从一个现象,也可以说是一个观点切入:

通过代码托管,把开发者聚拢起来,然后说以“开发者生态”形成了护城河,其实目前这逻辑在 Gitee 上不适用。当然了,在同类平台那里,甚至连这个说法都无法存在。

作为一个外人来看,Gitee 能继续占着一哥的位置,主要来自红色,来自定制化业务方面,而不是所谓的“开发者生态”。

但所谓做开发者生态平台,做普惠开发者工具,做开源,做开放,做“这个领域的国家队”,做“开源 AI 第一股”,标品化的、通用化的、开放化的、普世化的,才是真正能支撑起“开发者生态护城河”逻辑的。

你看看投资人看 Gitee 的逻辑是不是得私有化业务尽量占比小,不然你就是普通外包公司?或者说你要按目前的“开发者生态为基础的”胶片去上市,合规里是不是要求私有化业务尽量占比小?

当然了,红色有红色的国情,这点也不能完全脱离掉。

只是内在逻辑是,你要往“所谓做平台,做开发者工具,做‘国家队’”继续走下去,要所谓“开发者生态”的护城河,那你就是应该知道目前的逻辑不对。

然后去按着正确的逻辑去分析,是真的要继续往原有逻辑走,去改变一系列战略和策略;还是果断“真正地”投入去转向。

果断转向的话,积重难返+前途茫茫。Gitee 如果不采用按原来逻辑走的路线,还真不知道能有多少成就,背后是赛道封锁、开发者付费模式与习惯、技术与产品竞争力、资本市场说服力等大话题,这点很重要,对谁来说都一样。

因为当前拥有的,能够称得上基础和成就的一切,都是在原有逻辑路线基础之上得来的,不管是实力得来的,还是外包得来的,还是匹配红色得来的。

当然是选择继续往原有逻辑走。

解法:强绑定开发者,去做 Gitee + AI

那么,目前要顺着开发者生态护城河逻辑去走,就要去改变一系列战略和策略。

此处从大面的,产品形态与开发者生态结合点切入。试图反向撬动“一系列战略和策略”。先搞定理念和逻辑的路数。

走 AI 路线似乎没什么好辩驳的。

有一个逻辑先抛出来:

callback 本文开头的观点,其实开发者生态护不起来,是因为,【代码托管】就只是代码托管,我一个开发者,就把你 GitHub 也好,Gitee 也好,当成一个代码“存放”的地方,然后我写代码,我项目管理,我 DevOps 环节,该去哪去哪,跟你代码托管还有什么关系吗?甚至连推拉代码等操作都可以不显式地跟你有关联。

说白了,你就是个次抛工具。没有真正地绑住所谓的开发者生态。(当然了我们这里不讨论流量内容广告变现的方向,不然还有“开发者社区生态”这条个开发者生态可聊)

那现在思考去解决这个“绑定”的问题,岂不就行了?

强制绑定!

产品上怎样去强制绑定!?

一个逻辑分两条路线来看:

- Web 上:Gitee <—> bolt.new <—> 模力方舟

- 桌面上:AI IDE,把软件工程整体从 Web 端拉到桌面

Web 上:Gitee <—> bolt.new <—> 模力方舟

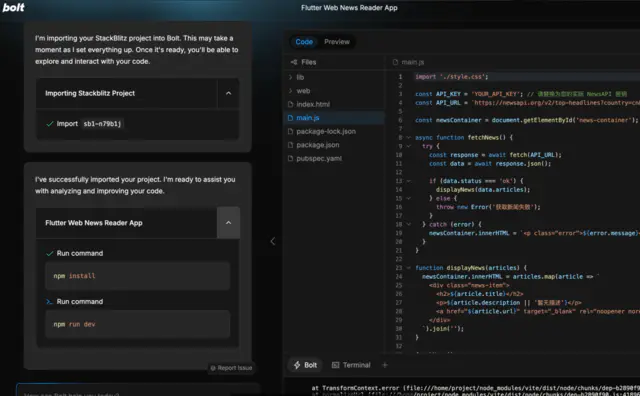

此处提 bolt.new,只是因为当时(2024 年 10 月之前)这个产品刚冒头的时候,它的产品形态与能力成为了这个路线的“唯一”解。当时没见到更合适的,当下行情在产品形态和能力上可能也没这么契合的。v0.dev 之类的归为同类的不同视角功能即可。

核心要点

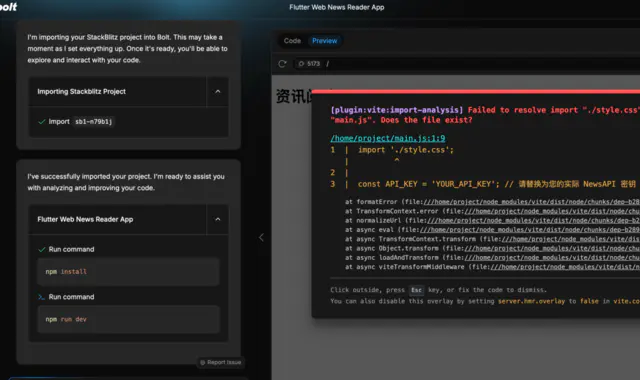

1、从仅【代码托管】到【软件工程】全套“依赖”:将用户单独的代码托管依赖,强制通过“融合性极强”的产品形态与能力(bolt.new),拉到全套非独立的依赖。

本身 Web IDE、CodeSpace(不是特指 GitHub 的产品,此处泛指软件工程云开发集成平台) 就是走这个绑定逻辑,但当前业内这种融合能力都太弱,用户还是托管可以归托管,开发啥的还是在其它工具平台。

回头来看 bolt.new 自己,它自家的 stackblitz 本身也是一个 CodeSpace 这样的平台!但没做到那么全流程(具体在软件工程流程中的能力需要再深入、专业地了解):https://stackblitz.com/enterprise

2、基础商业模式:现在我用【代码托管+代码生成能力(强调:前提是很吃香的产品形态和能力,bolt.new)+大模型能力】去绑定开发者了,那我 Gitee 各产品线原有的 DevOps 各环节、项目管理之类的能力就可以抽取出来提供增值模式。

相当于我 Gitee 转移到用软件工程全流程一体化平台的概念在整体售卖【Gitee <—> bolt.new <—> 模力方舟】这个产品,但中间各种环节的能力开发者你骑虎难下。核心是“强绑定”:

- 1、bolt.new 形态和能力搞定了那么多开发者这个事实,这本身是一种基础能力吸引力的绑定。

- 2、把这产品与 Gitee 代码托管绑定,去让 Gitee 它这公司原有的开发者被绑定。(大模型部分另说)。

- 3、然后让 1、2 的绑定作为“把 Gitee 原有各产品线的能力转移到增值模式”的资本。这一点也是验证这一路线是不是真正实现了开发者强绑定的关键。因为核心是看商业上认不认,商业上不认,啥也不是。

- 4、第 3 点提到的“把原有各产品线的能力转移到增值模式”,其实本身做这个事的过程中还存在一个重要的绑定,那就是这整个一体化平台产品各环节的高度“相关联化”/“一体化”。只有绑死了,才有所谓增值模式的操作空间。你不能说我这平台开了一个你的 RAG 扩展增值服务,后边要再开一个文档自动化整理增值服务,然后你跟我说后者服务没办法关联到前者 embedding 和 ranking 过的数据,后者是另一个独立的部门做的不同路线的产品之类的。

3、整体平台各环节 AI 模型的用户自选配,模力方舟。

模型依赖性不强,并且当前算力和开源模型能力情况,完全无法强制绑定开发者。但结合下边第 5 点,其实也有可依赖路径可畅想,就看第 5 点的实际情况了。

4、短期来看:本身这个平台满足企业软件工程需求、满足开发者研发需求

5、未来故事:人人可创造应用满足自身需求。

其实这一点是追加并超越当前他家 模力方舟 平台的目标。另外,如果脚踏实地第 4 点都搞定了,那么硬吹这点其实意义不大。

6、不过需要关注的是,这一路线只能覆盖“大前端”(Web 开发)。但在“绑定生态”的逻辑上其实也足够了。并且就算单单吃下这一群体,也足够庞大。

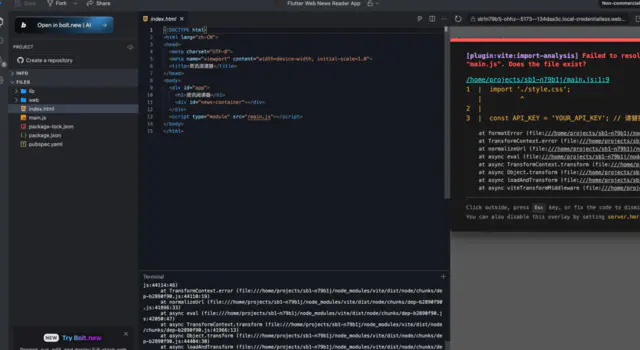

7、当然了,因为是 Web 上,所以一些限制还是会有的,上边的所谓一体化并不太一体化,只是顺着代码托管出发点这个逻辑先给它讲完了。结合下边桌面上的路线,再回头来看这个 Web 上的逻辑即可进行深入探讨分析,得到适配于 Gitee 自身情况的方案。

桌面上:AI IDE,把软件工程整体从 Web 端拉到桌面

核心观点

- “集成插件”与“AI 助手”不是 IDE 的未来。

- 软件工程的流量入口之争,正进入 IDE 范式的重构阶段。

- 通过把软件工程与 AI 能力绑定 Gitee,整体绑定到本地 IDE,继而去绑定开发者。

今天的 IDE 厂商都在“卷”两件事:

- AI Coding 助手:模型能力提升、写注释、生成代码、修复 bug,效率飞升,但它改变的只是局部工作流。

- 插件生态和 MCP 工具链集成:通过插件、Agent、MCP 服务器等渠道,把 CI/CD、构建系统、API 测试整合进来,但拼装式的方案,始终是“被动融合”。

问题是:这些路径,并没有触及软件工程真正的核心矛盾 —— 当前,软件工程与代码研发行为本身在产品侧存在强烈的割裂。

一边是 Web 端的项目管理与 DevOps 等 SaaS,Jira、TAPD、Asana、GitHub、Gitee 等,承载着整个团队的协作、排期、交付进度、CI/CD 等环节。但它们做不到的,是深入代码执行,真正了解开发者在干什么,任务是否落地为代码,bug 是如何流转的。

Web IDE 自然可以支持与其它工具(包括源代码管理、项目管理等)的深度集成,有助于简化开发流程、提升团队协同效率。例如,它们可以在同一界面中显示任务板、实时协作编辑、代码仓库和 CI/CD 管道,让团队成员随时了解项目状态。然而,Web IDE 高度依赖网络和云端资源,在安全、性能和兼容性方面有太强烈的限制。同时,你基于 Web 去做插件生态,或者去跑本地编译之类的任务,你覆盖得来吗?Web IDE 这产品形态目前就没成功过。(callback 【Web 上:Gitee <—> bolt.new <—> 模力方舟】第 7 点)

另一边是桌面端的 IDE,VS Code、IntelliJ、Xcode 等,是开发者真正“敲代码”的主战场。这些工具虽然集成了一堆插件、AI 助手、MCP 服务器,却始终处于一个“孤岛”状态——脱离项目管理平台、脱离任务流转、脱离上游和下游协作链条。

即使大模型能力做到极致,仍然是在“自动敲键盘”。但真正让项目高效交付、减少返工、缩短研发周期的,不是 AI 生成一堆代码,而是整个任务-代码-测试-部署-反馈链条是否是统一闭环的。这一点,靠 AI 蜻蜓点水是无法实现的。

下一代 IDE 的关键演化方向是:从源头上整合,让项目管理、DevOps、项目协作、研发排期等软件工程全流程与本地开发彻底打通。

这不是把 Web SaaS 做进 IDE 插件,也不是把 IDE 弄上云端变成 Web IDE —— 这些业内都尝试过,但都没什么进化。

真正有效的路径是:

- 让软件工程全流程与代码开发统一在本地 IDE;

- 通过本地代理+云端同步,让项目状态与代码状态实时映射;

- 从“拼凑”转向“原生体系化”的全面产品形态范式重构;

- 结合 AI 能力,实现从编码到软件工程全流程智能升级。

核心还是“强绑定”:

1、两个基础事实已经绑定了【桌面+AI+IDE】产品本身强烈的市场需求,也就是这种东西本身强烈地绑定了开发者:本地 IDE 是开发逃不过的环节;没有 AI 能力的 IDE 相当于废物。

2、通过转移 Gitee 软件工程全流程能力与 模力方舟 模型能力统一到桌面 IDE,形成产品形态本身的绑定。

3、继而转移 Gitee 当前代码托管为主的开发者生态到强绑定的桌面 AI IDE。

4、通过这样的全流程 AI 能力+一体化产品形态优势,实现开发者托管代码后可以不脱离 Gitee 的产品能力绑定。

5、继而实现开发者流量入口绑定。作为下一步商业化基础。这种商业化可以想象空间至少就比当前 Gitee 的模式大一些了,你就想吧:

- 至少已经从现在 SaaS 付费这种国内“死绝”的模式超脱出来了吧!

- 都说守的是流量入口了,这才是大口子、大话题。

个人观点,也不成熟,估计有不少地方说得都不对。只是在记录大模型时代自己的思考,但希望有人聊聊这些话题,比较有意思。

btw,相关的话题,跟人在聊:gitcode 要快速地先活着,需要快速地整体融入华为 CodeArts Doer,但这也不是它单方面想要就有的,就算背后本身就是华为,就算平台上开发者“社区属性”方面做得不错,华为现在能指望它什么?结论很快就会见分晓,半年,足够久了。

至于为什么说话题相关,看一下华为上个月发布的 CodeArts Doer 是个什么就知道了。