再不转变思维,AI Agent就不是你的人了!

最近我在观察一个非常有意思的现象:

越来越多企业在喊“用 AI Agent 提效”,但操作上呢? 用得像工具,配得像脚本,甚至还幻想着“一劳永逸”。

抱歉,这种认知,真的太 2023 了。

2025 年的企业,如果你还把 AI Agent 当工具,而不是当“员工”——你已经落后了。

我想很认真地告诉大家:

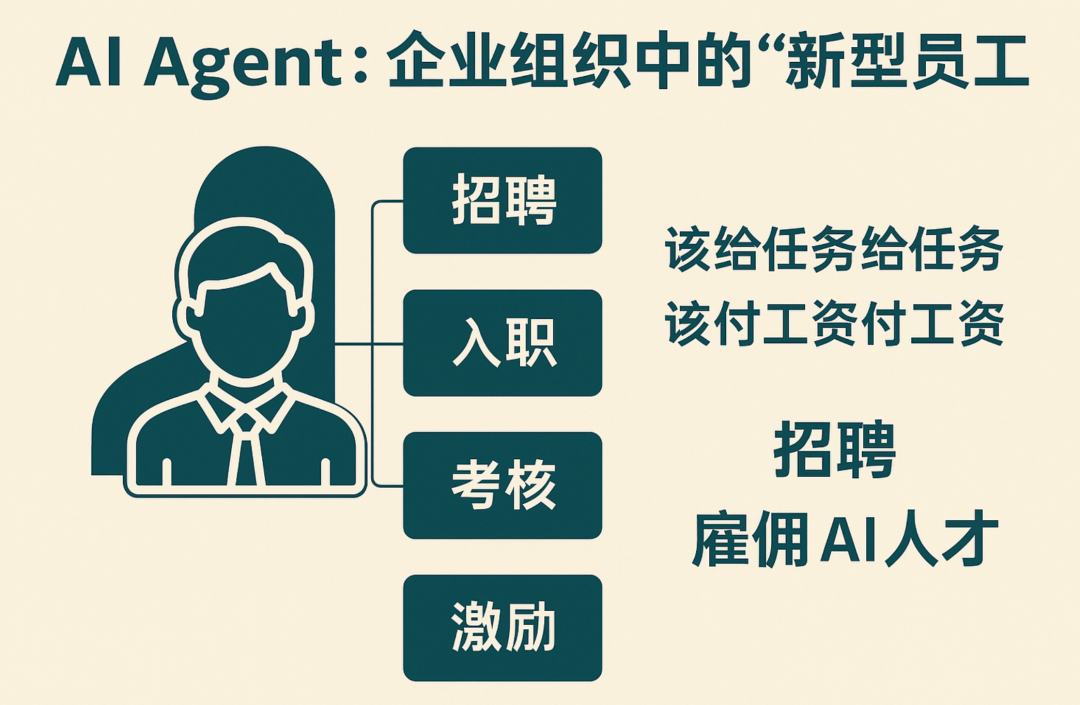

AI Agent 应该像“员工”一样被招聘、被管理、被激励,而不是像“工具”一样被调来调去。

你不信?那就接着看。

🧠 为什么 AI Agent 不是工具,而是“数字员工”?

你仔细想想:

-

工具不需要培训,但 Agent 要“喂知识”;

-

工具不能进步,但 Agent 能持续学习;

-

工具不会协作,但 Agent 可以和人、多 Agent 联动;

-

工具坏了就是坏了,但 Agent 是“会犯错但能反省”的存在。

这像不像某种“工作中的人类”? 这不仅像,本质上它就是!

它 24 小时在线,响应比实习生快,稳定性还不差。你不给它安排 KPI,它都不好意思运行。

🧩 AI Agent 的“职业生命周期”,其实和人一样

不信你看看这个流程对不对胃口:

✅ 招聘 Agent:像面试一样测能力

-

我到底该“招”一个开源模型,还是直接买 SaaS Agent?

-

适不适合我业务,要不要先做几道 prompt“笔试题”?

-

哪些通才,哪些专才,能不能像选团队一样搭配?

✅ 入职培训:得教它我是谁、我咋干活

-

业务流程图喂进去、语料库配置好、内部知识库绑定清楚。

-

谁带它熟悉项目流程?喂得好不好,直接影响“试用期”表现。

✅ 发工单干活:用 task 调度、交付结果

-

它就是团队里那个最能加班的打工人。你发 prompt 就是给它派活儿。

-

什么时间给你结果?怎么衡量结果好坏?这就是 KPI!

✅ 绩效考核:任务完成情况就是“能力评分”

- 响应速度、准确率、错误率、ROI 转化……直接量化绩效,不用主观打分。

✅ 发工资:按量付费才是最真实的薪酬体系

-

你用的是 API 还是 agent-as-a-service,其实都对应着“人力成本”。

-

表现好多用点资源,表现差直接关权限,和裁员没两样。

是不是突然发现——你已经在用它了,只不过你还没意识到,它该“升职加薪”或“绩效优化”了。

💥 用错 AI Agent 的组织,可能正在犯这些错:

❌ 把 Agent 放在 IT 部门,而不是和业务挂钩;

❌ 用 Agent 写内容,却不给数据喂养,只靠默认模型;

❌ Agent 没有任何 KPI,只知道“用一下就行”;

❌ 成本超标了也没人负责,没人知道“哪一个 Agent 在烧钱”。

现在听我说:

再不把 Agent 当员工看,组织的智能化能力就永远只是“玩具级别”。

真正厉害的公司,正在这么干:

🏢 企业正在组建“AI 部门”,不是玩笑!

-

营销团队:用 Agent 做内容,文案自动生成,配图、分发、投放自动搞定。

-

客服中心:AI Agent 白天夜里都在线,处理 80% 以上标准咨询。

-

法务风控:智能助手审合同、检查用词、标注潜在风险。

-

产品团队:Agent 生成需求文档、整理用户反馈、竞品分析。

而这些 Agent,全都接入了企业任务系统、知识库、流程体系。不是外挂,是同事。

🧭 那么该怎么做?三步走👇

1⃣ 定义“AI 岗位说明书”

- 用人思维写出来:我需要一个什么类型的 Agent?TA 的边界在哪?

2⃣ 搭建“AI 人力运营体系”

-

招聘、调度、考核、晋升(换算力)、淘汰(停调用)。

-

AI Ops 不是 IT 运维,是 AI HR。

3⃣ 搭建双轨组织:“人 + Agent”协作流程

-

项目管理工具能同时调度人和 Agent。

-

KPI、预算、人效模型全盘重算。

✅ 最后的建议:不要再说“用了 AI 就智能了”

真正智能的企业,不是“用 AI”,而是“培养 AI 人才”。

当我们说“组织智能化”,不是装几个大模型这么简单,而是把 AI 纳入生产关系,变成“有制度的成员”。

未来企业简历可能是这样写的:

本团队有 3 位产品经理,2 位增长运营,6 个 AI Agent,分别负责内容生成、用户分析、文档管理……

如果你读到这里,说明你已经意识到这场变革的分量了。

别让你的公司,错把智能员工当工具; 别让你的组织,浪费了 AI Agent 的最大价值。

✉️ 欢迎留言说说你们公司是怎么用 Agent 的?你会考虑给它 KPI 吗?

📣 觉得有价值,就转发给你老板 / CTO / 产品经理看,他们可能正需要这场“组织觉醒”。